_____熱海土石流原因究明プロジェクトチーム : 令和3年7月3日静岡県熱海市伊豆山で発生した土石流災害の原因究明・行政対応検証を行っています

照査結果の問題点Issues with the Residents' Briefing Session

『照査』とは

受注者(設計者)が設計業務の完了までに行う

発注条件、設計の考え方、構造細目等のチェック及び技術計算等の検算

端的に設計図書全般のチェック

監理技術者と照査技術者は契約段階で選任され、照査技術者はその会社の中でも経験豊富な年配の技術者が担うのが通例となっている。

下記の資料は住民説明会で示された資料になるが、この僅か30項目程度の中に、複数の致命的とも言える間違いがある。

なんでこうなるの?

理屈は簡単で不慣れな専門家に意見を聞いた

だた、それだけ

専門家とは専門性が高いので専門家

もちろんポテンシャルは高いので対応能力が高いのは理解するが

日々、業として行っている者が詳しいのは明らか

これが、専門性と言うもの

そういった視点でこの照査報告書は明らかに・・・・・

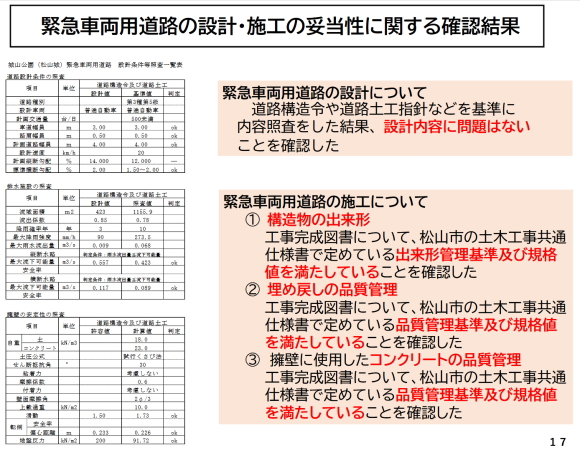

住民説明会配布資料P17

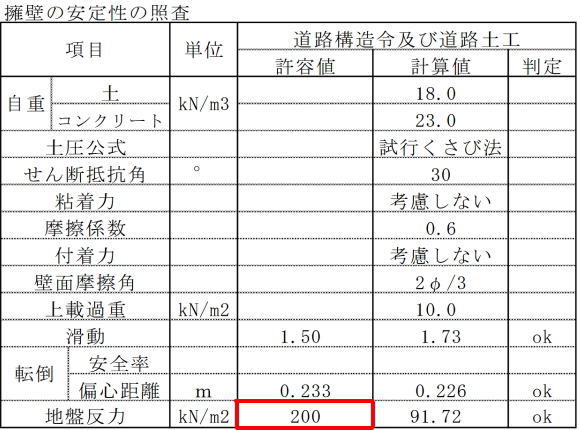

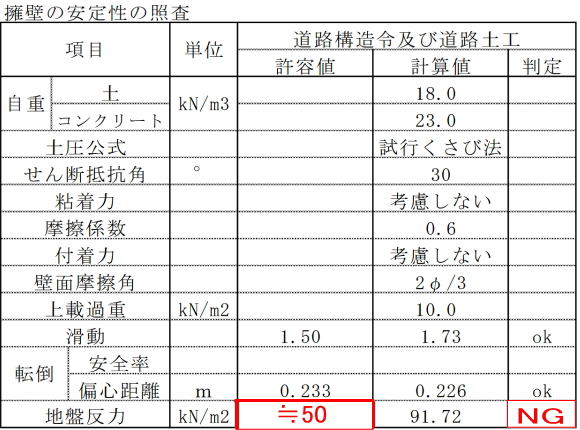

擁壁の安定性の照査

左下の表

擁壁の安定性の照査、地盤反力の許容値

許容値200kN/㎡となっているが、これは構造計算ソフトに入力した際予め入力されている数値。

この数値は地質調査や換算式によって別途求め入力しなければ全く意味がない。

地盤反力度の算定

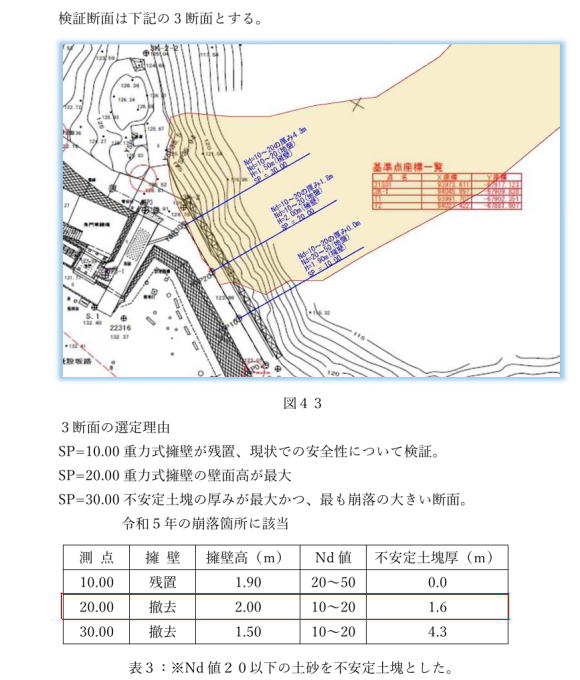

令和5年の調査結果で重力式擁壁のH=2.0mの測点は、測点YSP=20。

擁壁の下にはNd値10~20、1.6mの厚さのの不安定土塊があった。

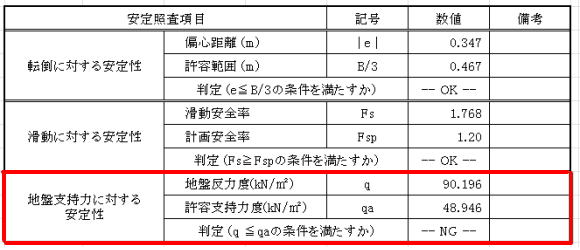

許容支持力度の算定

令和5年の調査結果で重力式擁壁のH=2.0mの測点は、測点YSP=20。

擁壁の下にはNd値10~20、1.6mの厚さのの不安定土塊があった。

ここでNd値を一旦、N値に換算しておく。

N=0.7+0.34Nd(Nd>4)

結果は下記の通り

Nd値 10~20

N値 4.1~7.5

地盤反力(許容支持力度)構造計算により求めると下記の通りで、照査結果の一覧にある数値は

「200」 ⇒ 「48.946」(衝突加重などの設定条件により異なる)

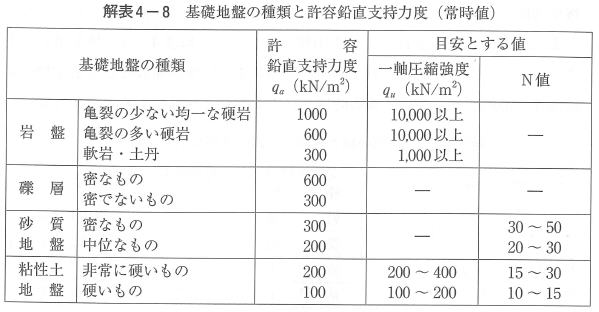

因みに道路土工ー擁壁工指針で示されている換算表からも欄外の土質に位置し、この一覧表のから推定する値と照らし合わせても、地面が擁壁を支えることが出来ない事は明白と言える

下記の表を元に地盤反力度を算出。

N値 4.1~7.5 ⇒ 中間値の 6.0を仮に採用した場合

100×6.0÷12.5=48.0(kN/㎡)

上記の構造計算とも整合する。

この様な状況にある事から、令和5年の報告書では「不安定土塊」と言う、表現をあえて使用したと考えられる。

照査結果

松山市の説明会で公表された資料は下記の通り修正されるべき。

「設計に問題があっただけでなく、再検証も、デタラメな内容だった」と、言う事になる。

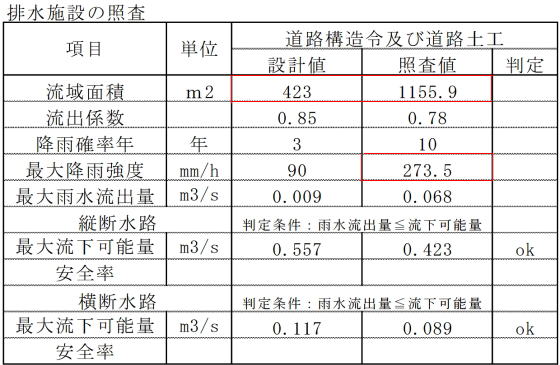

排水施設の照査

流域面積が設計よりも照査値の方が大きい、これも設計的には『NG』設計に問題があった事を示す。

更にお粗末なのが、最大降雨強度、降雨強度とは〇年に一度降る雨の量で1時間当たりの最大値を示すが、〇の数値が大きい方が、頻度は少なくなるが、量は多くなる。

問題はこの『273.5mm/h』あまりに大きすぎるのだ、四国の場合200年確立降雨でもここまでの数値にならない。

非常に興味深いので、後で?年確立降雨に該当するのか検証してみる。

この、表の中でもぱっと見で判る問題点が2カ所ある。

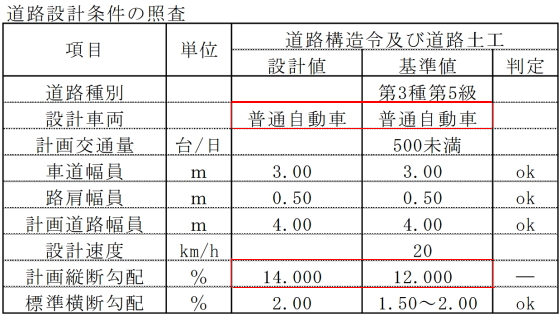

道路設計条件の照査

下記の表を読み取ると、道路勾配がNGとなる。

問題は、この道路が公道ではなく、あくまで私道。

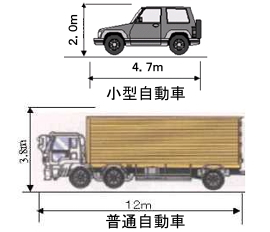

道路構造令に完全に準拠しなければならないものでは無い。この照査ので問題があるのは設計車両の普通自動車の記載で、この道路は普通自動車の規格で設計されていない。

設計の軌跡に用いられているのは、緊急車両、規格で言うと小型自動車等と言う企画に該当すると思われる。

因みに、ここで言う普通自動車とは、道路構造令では、長さ12m、幅2.5m、最小回転半径12mの、車両を指し、バスや、フルサイズの10t車の俗にいう大型車両の規格になる。

道路構造令での車両の規格

松山市が行った設計・施工に関する妥当性の検証

設計施工の妥当性の検証以前に

照査の手順や照査結果に誤りがある。

技術検証委員会が求めていた、検証結果には程遠い内容なのではないだろうか。

特に擁壁の照査が全くデタラメだった事に驚いている。

熱海土石流原因究明プロジェクトチーム

連絡先:Mail:shimizu@cim-tech.jp